假体隆鼻作为当前整形外科领域中应用广泛的一种美容手术方式,凭借其在提升鼻部立体感、改善面部比例方面的显著成效,受到越来越多求美者和临床医生的关注,然而,作为一种植入类整形手术,其并发症及后遗症问题日益引发学界与临床实践的重视,本文旨在系统性探讨假体隆鼻可能引发的后遗症类型、发生机制及其防治对策,为规范临床操作、提升术后安全性提供参考依据。

假体隆鼻术的基础概述

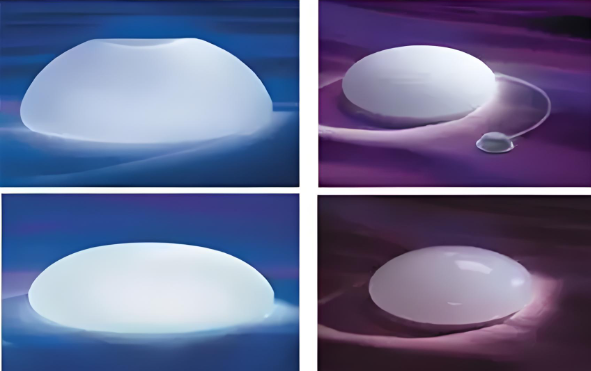

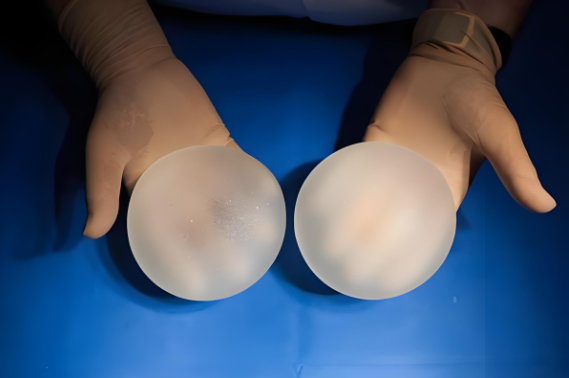

假体隆鼻术主要通过植入人工材料(如医用硅胶或聚四氟乙烯膨体等)至鼻背或鼻尖区域,以实现抬高鼻梁、优化鼻型的目的,该术式具有操作相对便捷、可逆性强和塑形效果明显等优势,广泛适用于低鼻、鞍鼻及鼻梁塌陷等患者,然而,正因其依赖异体材料植入于复杂血运和组织结构丰富的鼻部区域,术后可能出现一系列局部或系统性反应。

常见假体隆鼻后遗症分析

1. 感染与假体排异反应

感染是隆鼻术后zui常见的并发症之一,通常表现为术区红肿、压痛、渗液、发热等症状,其主要致病机制包括手术操作不规范、术中无菌条件不达标或术后护理不当。

一旦感染持续存在,极易导致假体包膜形成不良,进而出现排异反应,需及时通过抗感染治疗或假体取出术处理,临床研究显示,膨体材料的感染率略高于硅胶,原因在于其微孔结构更容易滋生细菌。

2. 假体透光与边缘显形

在皮肤较薄或组织量不足的患者中,术后可见鼻梁区域假体“透光”或边缘轮廓明显,影响外观自然度,此类问题的发生往往与假体放置过浅、尺寸选择不当或术前评估不足相关。

透光现象在白肤色患者中尤为常见,特别在强光或闪光灯下更为突出,预防措施包括术前评估皮肤厚度,适当选择柔性材质并结合自体组织移植进行缓冲处理。

3. 鼻尖皮肤张力增大与组织坏死

假体隆鼻时若鼻尖抬高过度或假体体积过大,易造成局部软组织张力过高,影响末梢血液循环,这一病理变化可能导致鼻尖持续发红、发亮,严重时形成皮肤坏死甚至假体穿出。

据统计,鼻尖区域是假体穿出zui常见的部位,其处理难度大,常需联合皮瓣修复及假体更换术,术后恢复周期长,瘢痕风险高。

4. 假体移位或歪斜

假体位置不稳定可能导致术后早期或远期的移位、歪斜,表现为鼻梁偏斜、两侧不对称或假体下滑,其发生原因多为术中固定不牢、假体腔隙预留不足或术后外力撞击。

移位假体一旦稳定于不良位置,非手术方式难以矫正,常需再次手术进行位置调整或取出重置。

5. 鼻部触觉异常与神经反应

术后部分患者报告鼻梁区域出现麻木、触感减退或异物感,这主要与术中损伤浅层神经末梢、局部炎症反应或假体压迫有关。

一般轻度感觉异常可在数月内逐渐恢复,但部分患者可能出现永久性触觉改变,影响生活质量和术后满意度。

少见但严重的并发与后遗症

1. 假体穿出与局部溃烂

假体穿出多见于鼻尖部位,尤其在反复感染、局部张力异常或长期使用硬质假体后更易发生,其过程往往从局部皮肤发红、变薄发展至溃烂、假体外露,是隆鼻手术中zui具破坏性的并发症之一。

此类问题不仅严重影响外观,还增加瘢痕风险,常需取出假体、清创并行软组织修复术。

2. 鼻背骨或软骨吸收

长期植入假体后,受持续压力影响,部分患者可出现鼻骨或软骨组织吸收,表现为鼻梁凹陷、结构不稳等退行性改变。

该问题多在术后5年以上出现,尤其是使用质地较硬的硅胶假体时更为常见,治疗方案包括自体软骨补片移植或改用膨体假体替代。

3. 血管阻塞与视觉并发症(极罕见)

尽管多见于注射型隆鼻,但在假体隆鼻术中若操作粗暴或解剖识别不清,也可能发生局部血管损伤,造成血供障碍甚至视力损害。

已有极个别文献报告隆鼻术后引发视网膜栓塞的病例,尽管极为罕见,但其不可逆性结局对患者身心健康打击巨大。

预防及处理策略

术前评估与患者筛选

科学严谨的术前评估是预防后遗症的首要步骤,应全面评估患者鼻部软组织条件、皮肤厚度、既往病史及心理状态,剔除高风险人群,合理制定手术方案。

规范操作与材料选择

在手术中,应严格无菌操作,精准剥离腔隙,选择合适尺寸与材质的假体,硅胶假体适用于组织条件较好者,膨体更适合皮肤较薄、希望自然过渡者。

手术操作应由具备丰富经验的整形外科医生完成,减少术中并发风险。

术后护理与定期复诊

术后应加强局部护理,防止感染发生,避免早期外力撞击,建议术后1周、1月、3月和6月分别进行随访,及时发现潜在问题。

同时,告知患者术后异常症状的预警信号,提高其自我监测意识。

通过文档的介绍后,我们了解到:

假体隆鼻虽具备良好的美容效果与操作成熟度,但其后遗症不容忽视,从感染排异、组织坏死到假体移位、神经异常等并发症,均需引起临床与患者的高度警觉,手术的安全性建立在全面评估、规范操作与科学护理的基础之上。

对于整形外科从业人员而言,掌握假体隆鼻相关并发症的发生机制与处理流程,是提升医疗质量、保障患者安全的必要前提,未来随着材料更新、技术进步及个体化治疗策略的发展,假体隆鼻的安全性和预期效果将进一步优化。