蓝光美白是一种常见的牙齿美白技术,通常通过过氧化氢或过氧化脲作为漂白剂,并借助蓝光照射以加速氧化过程,从而分解牙齿表面及深层的色素沉积,该方法因其美白速度快、见效明显而被广泛应用于临床,然而,随着其普及,蓝光美白可能带来的副作用也逐渐受到学术界的关注,本文旨在系统性探讨蓝光美白牙齿的常见副作用、机制分析及临床应对措施,为牙科临床工作者与患者提供科学依据与指导。

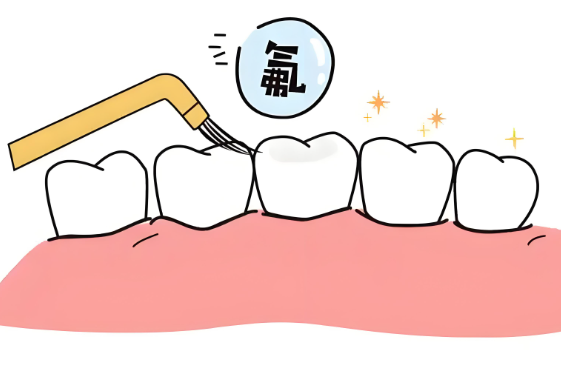

一、蓝光美白的基本原理

蓝光美白技术主要依赖以下两部分组成:一种高浓度的过氧化物美白剂(通常为30%以上的过氧化氢或10%~22%的过氧化脲)和高强度蓝光设备(波长范围在480–520 nm之间),蓝光本身并不具有直接漂白作用,其主要功能在于激发过氧化物分解为自由基,加速氧化反应,从而提高美白效率。

自由基可有效破坏牙齿表面及釉质以下的色素分子结构,使其变为无色或浅色,从而达到肉眼可见的美白效果,一般疗程为一次约30~60分钟,根据患者牙齿变色情况可重复操作。

二、蓝光美白牙齿的主要副作用

尽管蓝光美白技术效果显著,但大量临床案例与研究表明,该技术可能引发一系列口腔及牙齿相关的不良反应,主要包括以下几方面:

牙齿敏感(Dentinal Hypersensitivity)

①、 2、是zui常见的副作用之一,发病率高达60%以上。

②、 3、表现为遇冷热、酸甜刺激时产生短暂、尖锐的疼痛感。

③、 4、原因在于美白剂中的过氧化物能穿透釉质与牙本质,刺激牙神经末梢,导致敏感反应。

④、 5、一般在术后数小时至数日内自行缓解,但部分患者可能持续一周以上。

牙龈刺激与灼伤

①、 7、蓝光加速下的美白剂若未做好牙龈隔离,极易渗漏至软组织,引发红肿、灼痛、脱皮等不适。

②、 8、特别是在高浓度美白剂下,接触时间稍长就可能导致黏膜坏死或牙龈退缩。

牙釉质结构改变

①、 10、有研究通过扫描电镜观察发现,高浓度漂白剂及蓝光照射可能导致牙釉质表面微裂纹增多、矿物质流失、硬度下降。

②、 11、这类损伤虽在短期内难以察觉,但若长期或多次使用,可能增加龋病风险。

牙本质表层脱钙

①、 13、蓝光照射增强氧化作用,同时也可能促进钙、磷等无机成分流失。

②、 14、临床表现为牙齿表面不规则、质感下降、白垩状斑块出现。

口腔干燥及唾液腺不适

①、 16、高强度蓝光照射口腔黏膜可能使局部温度升高,引发唾液分泌减少或腺体轻度充血,造成口干、异物感等症状。

牙髓炎风险增加

①、 18、特别是在牙齿已有微裂或龋坏的情况下,过氧化物可进入牙髓腔,诱发牙髓充血甚至急性牙髓炎。

②、 19、严重者可能需进行根管治疗处理。

三、副作用发生的机制分析

对蓝光美白引起副作用的发生机制,可以从以下几个角度解析:

化学反应性强的氧自由基可穿透牙体硬组织,影响牙髓血管神经系统;

蓝光热效应造成局部组织温度升高,改变细胞通透性与代谢过程;

pH值变化:高浓度美白剂常伴随较低pH环境,易破坏牙釉质的无机成分;

过度照射时间或频率会加重上述生理应激,尤其在未评估个体耐受性的前提下使用高频率疗程。

四、降低蓝光美白副作用的临床策略

为降低蓝光美白带来的副作用,建议从术前评估、操作规范及术后护理三方面综合干预:

术前评估

①、 2、明确患者牙齿与口腔软组织健康状况;

②、 3、回避有龋病、牙本质暴露、牙髓病变者;

③、 4、告知患者潜在风险,并取得知情同意。

规范操作流程

①、 6、严格牙龈保护措施,使用高效橡皮障或光固化树脂进行隔离;

②、 7、控制蓝光照射强度与时间,避免长时间连续照射;

③、 8、采用低浓度美白剂分次多疗程方式,减缓过氧化物刺激。

术后护理

①、 10、建议使用含氟化物或钙磷复合物的脱敏牙膏;

②、 11、避免冷热食物,减少对牙齿刺激;

③、 12、如出现持续疼痛或不适,应及时复诊处理。

五、对特殊人群的限制建议

并非所有人群都适合接受蓝光美白:

孕妇、哺乳期女性:因缺乏充分的安全性数据,建议暂缓操作;

18岁以下青少年:牙齿发育未完全,牙髓腔较大,易受伤害;

有严重牙周疾病者:牙龈屏障功能减弱,感染风险上升;

患有过敏体质或对过氧化物不耐受者:应改用其他非氧化类美白方式。

通过文档的介绍后,我们已了解

蓝光美白牙齿虽然具有快速、高效的美白效果,但并非“无创伤、lingfengxian”的美容方法,其所伴随的牙齿敏感、牙龈灼伤、釉质损害等副作用值得充分重视,对于临床操作人员,应加强对患者的术前评估、规范操作流程,并提供完善的术后护理指导,而对患者而言,也应持理性态度看待美白效果与可能风险的权衡,选择安全、科学的牙齿美容方案。

未来,随着材料学与光电技术的发展,更温和、低损伤的美白技术有望替代现有的高强度氧化方式,为口腔美容提供更安全有效的新选择。