嘴角纹,即嘴角处向下延伸的细纹或褶皱,是面部老化过程中的常见表现之一,这类纹路不仅影响外观形象,还常常使人看起来显得疲惫、严肃甚至忧郁,探究嘴角纹的形成机制,对于深入理解面部衰老过程、延缓其进程及采取合理干预措施具有yiding的学术和临床意义,本文将从解剖结构、生理机制、外部因素、生活习惯等多个方面系统分析嘴角纹的形成原因,并结合近年来相关研究进行论述。

一、解剖结构与面部动力机制的关系

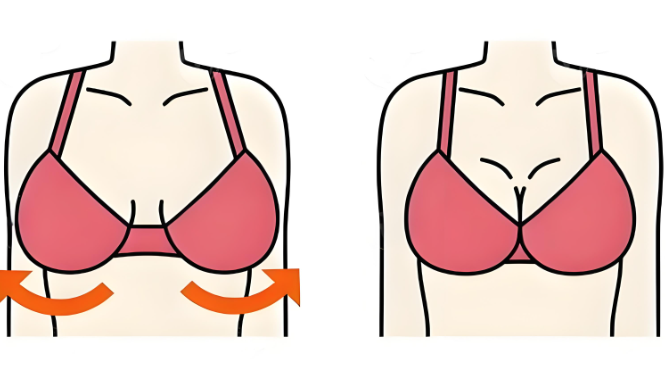

嘴角纹的形成与面部软组织的解剖结构密切相关,面部表情肌中,口轮匝肌、降口角肌、颧大肌、笑肌和颏肌等参与了嘴角的表情控制,这些肌肉在表情活动中长期收缩与放松交替,若配合胶原蛋白和弹性蛋白的逐渐流失,将导致皮肤张力下降、组织支撑减弱,进而形成动态和静态纹路。

尤其是降口角肌(depressor anguli oris)的过度活动,易在嘴角形成向下的牵拉力,久而久之将导致嘴角部位形成凹陷状褶皱,此外,该区域皮肤较薄,皮下脂肪分布不均,易受到重力和牵拉力的共同作用,加速纹路形成。

二、皮肤老化过程的关键影响

真皮层中胶原纤维和弹力纤维的退化是嘴角纹形成的基础机制之一,随着年龄增长,皮肤新陈代谢减缓,胶原蛋白合成能力下降,真皮网状结构逐步松弛,这种变化会降低皮肤对肌肉牵拉的抵抗力,使得原本可以回弹的部位在反复运动后形成固定性皱褶。

此外,玻尿酸和黏多糖等保湿因子的减少,使皮肤失去饱满度和水合作用,加剧干纹和细纹的显现,面部肌肤在缺乏结构性支撑和弹性的情况下更易受到动态表情的影响,zui终演变为明显的嘴角纹。

三、重力与脂肪分布变化的作用

重力是促使嘴角纹逐步加深的重要物理因素,在地球重力长期作用下,面部组织尤其是脂肪垫、韧带系统、皮肤等支撑结构发生下移,尤其在中下面部,随着脂肪垫容积的减少与迁移,嘴角区域的组织张力被削弱,从而形成向下的褶皱。

面部脂肪的重排是老化的重要表现之一,如苹果肌(颧部脂肪垫)的下降会带动口角区域结构改变,造成视觉上的纹路加深,此外,某些个体在衰老过程中还伴随骨量减少,尤其是上颌和下颌骨,支撑结构的萎缩亦对皮肤轮廓构成影响,导致嘴角区域凹陷与折叠。

四、表情习惯与面部运动的长期影响

长期的不良面部表情习惯也是诱发嘴角纹的主要行为因素之一,频繁做出撇嘴、抿嘴、皱嘴等动作,会反复牵拉降口角肌和周围表情肌,使嘴角区域形成动态纹,随着时间推移,这些动态纹将演变为静态皱纹。

此外,情绪状态也会影响面部表情肌的使用频率,长期处于紧张、压抑或焦虑情绪中,面部肌肉可能保持特定收缩模式,如嘴角下垂等,这些状态会加速肌肉张力不均、组织结构失衡,进而形成较深的嘴角纹。

五、环境因素对皮肤结构的潜在影响

外部环境对皮肤老化的影响不可忽视,尤其是紫外线辐射,长期日晒会造成皮肤光老化,即UV光破坏真皮层的胶原纤维,使皮肤弹性下降,且易形成粗糙、松弛和色素沉着,间接加剧嘴角部位的结构性改变。

此外,空气污染、温湿度波动和风沙等也可破坏皮肤屏障,加重水分流失和氧化应激水平,自由基的生成会加快皮肤细胞老化,降低再生与修复能力,从而影响局部组织的抗皱功能。

六、生活方式与营养状态的关联

不良的生活方式,如吸烟、饮酒、作息紊乱及饮食不均衡,是影响嘴角纹加重的重要内在因素,烟草中的尼古丁和自由基对胶原合成具有抑制作用,同时还会破坏皮肤微循环,降低皮肤营养供应能力,使组织代谢失衡。

营养方面,蛋白质、维生素A、C、E等元素对皮肤结构完整性起到维护作用,缺乏这些营养素,会减缓组织修复速度,降低皮肤对外界刺激的应对能力,此外,水分摄取不足同样会导致皮肤干燥、松弛,使皱纹加深。

七、遗传因素与个体差异

遗传因素对嘴角纹的形成也有yiding决定作用,每个人的皮肤厚度、胶原含量、骨骼形态及脂肪分布具有yiding遗传倾向,这些生理结构差异会直接影响皱纹形成的早晚与深浅程度。

例如,皮肤偏薄或皮下脂肪较少的人,嘴角部位更容易受重力与肌肉运动影响而出现褶皱,而肤质偏干的人则更容易形成干纹和细纹,此外,家族中有较明显嘴角下垂现象的个体,也可能呈现出类似老化特征。

八、面部护理与清洁方式的潜在影响

不当的面部清洁或护肤方式可能加速皮肤老化过程,如频繁使用强碱性洗面产品、过度去角质、清洁力过强的化妆品,都会破坏角质层,使皮肤屏障功能减弱,导致水分流失和外界刺激增强。

同时,缺乏有效保湿与抗氧化护理,也会让皮肤更容易受到紫外线及污染物侵害,进而加剧组织老化,尤其在嘴角这种表情活动频繁、解剖结构复杂的区域,更需要精细的护理策略以减缓纹路形成。

提示:

嘴角纹的形成是多种内外因素交互作用的结果,既包括面部肌肉活动、解剖结构和生理老化机制,也涉及环境暴露、情绪管理和生活习惯等方面,深入理解其成因,有助于在预防和干预层面制定更科学的策略,未来研究可进一步聚焦于分子机制与组织微环境的变化,为针对性干预提供理论支持与临床路径。