随着医美行业的不断发展,面部年轻化的需求日益增加,其中眉间纹作为面部皱纹的重要组成部分,成为众多求美者关注的焦点,通过注射填充物改善眉间纹,是当前常见的非手术干预手段之一,然而,针剂填充的安全性问题始终是医疗与学术界关注的重点,本文将从针剂类型、注射方式、风险控制、临床应用等方面系统分析眉间纹填充中针剂使用的安全性问题,并探讨优化医疗行为的策略。

一、眉间纹形成机制与治疗需求

眉间纹主要是由于皱眉肌、降眉间肌等动态表情肌长期收缩所导致的皮肤褶皱,属于动态皱纹的一种,随着年龄增长,胶原蛋白与弹力纤维的减少,使得原本可恢复的动态皱纹逐渐演变为静态皱纹,此类皱纹不仅影响面部表情美观,还可能造成疲倦、愁眉不展等负面视觉印象。

非手术治疗中,针剂填充成为一种高接受度的方式,其优势在于操作简便、恢复期短及临床改善效果可控,然而,针剂成分的生物相容性、代谢路径、注射层次与操作技术等因素,均可能影响其临床安全性。

二、眉间纹常用填充针剂的种类及特点

当前临床中常用于眉间纹填充的针剂可分为以下几类:

透明质酸类填充剂(Hyaluronic Acid, HA)

透明质酸因其良好的保湿性与组织相容性,广泛用于浅层至中层皱纹填充,HA制剂种类繁多,交联程度不同,其流动性、支撑力、持久性及适用部位均有差异,用于眉间纹时,需选择分子量适中、交联度适宜的制剂,以避免局部结节、移位或血管压迫等并发症。

聚左乳酸(Poly-L-lactic acid, PLLA)

属于可生物降解合成聚合物,可刺激胶原再生,改善皱纹,适合渐进式改善,但其反应期较长,不适合希望快速改善者,此外,颗粒分布不均或注射技术不当,可能引起局部硬结。

羟基磷灰石钙(Calcium Hydroxylapatite, CaHA)

具有良好的支撑力和胶原刺激作用,适合中深层注射,但在眉间这一解剖区域,因接近重要血管与神经,其颗粒较大、推注需更慎重,以降低血管栓塞风险。

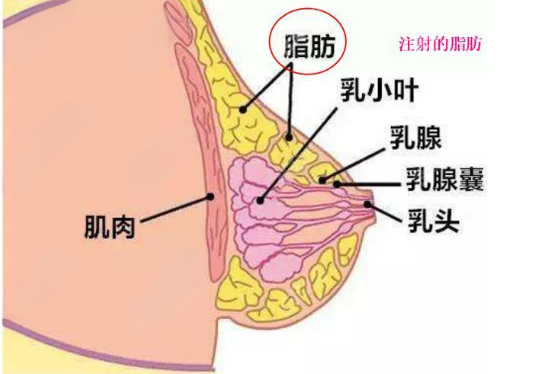

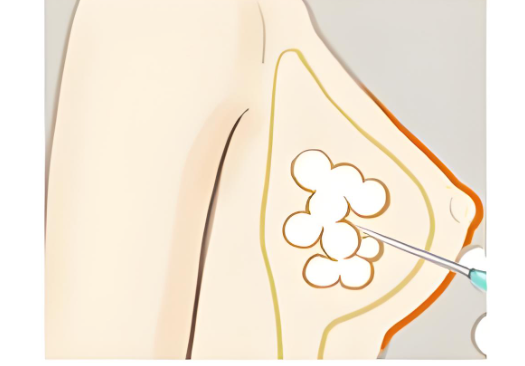

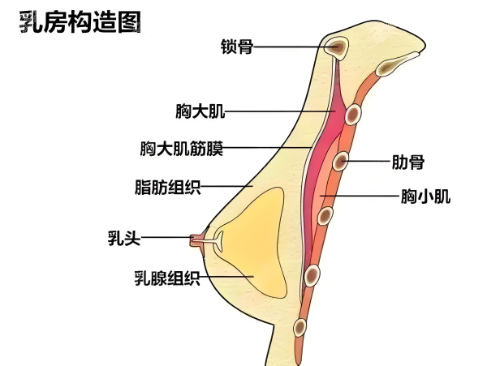

自体脂肪移植

虽然理论上属于“天然”材料,生物兼容性良好,但成活率不稳定、吸收率高以及脂肪液化、钙化等问题限制了其在精细部位如眉间纹的广泛应用。

在选择针剂时,需充分考虑其物理特性与注射部位的匹配关系,不能仅以价格或品牌作为标准。

三、注射操作的关键安全点

解剖学风险识别

眉间区血管丰富,尤其是眶上动脉、滑车动脉等分支较浅,注射时若进入血管可能造成栓塞,严重时可导致皮肤坏死甚至失明,因此,对解剖结构的精确掌握是保障安全的首要前提。

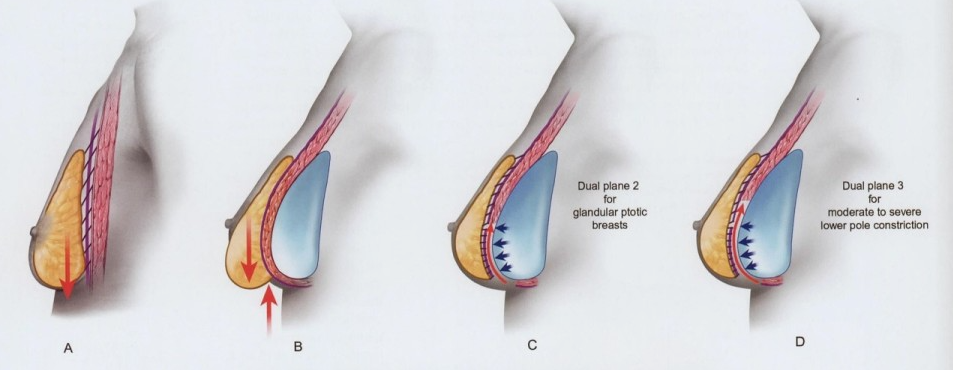

注射层次与技术

眉间填充推荐在真皮下或骨膜上层次进行,若注射过浅易致皮肤隆起、蓝色透光现象(Tyndall effect);过深则增加进入血管风险,推注方式上,应避免快速注射与高压推注,采用回吸确认与缓慢定量注射相结合的方式更为安全。

针头选择与导引

钝针较锐针在穿刺血管方面具有相对安全优势,适用于重要血管区域;但在黏附组织密集区域时操作不如锐针灵活,临床应根据具体解剖条件选择合适针型,并合理布局进针点与推注路径。

四、不良反应与并发症风险

眉间纹填充虽为微创操作,但仍可能引发若干并发症,包括但不限于:

局部肿胀、瘀斑与压痛:属短期反应,多在数日内自限消退。

结节与硬块:多因注射剂量过多、推注不匀或代谢不全引起,需按具体情况处理。

血管栓塞:为zui严重并发症之一,可表现为皮肤苍白、剧痛、组织坏死,甚至影响视力,发生后应紧急处理,包括透明质酸酶注射、热敷、局部扩血管等干预措施。

感染风险:操作无菌要求高,器械污染或操作不当均可能造成感染,严重者需抗生素治疗甚至切开引流。

因此,医生资质、注射经验、操作环境、患者知情同意与术后管理共同构成保障填充安全的综合体系。

五、监管与伦理层面的考量

随着医美市场扩大,部分机构存在操作人员资质不明、针剂来源不清、宣传夸张等问题,增加了注射风险。因此:

①、应明确医师的注射资质,尤其是面部动脉解剖的系统训练;

②、确保针剂产品来源正规,有完整批号与注册信息;

术前应进行详尽沟通,避免以“无风险”或“永&久&有效”等误导性语言引导消费者。

此外,还应建立并完善并发症登记与处理机制,为后续研究与预警提供数据支撑。

提示:

眉间纹填充作为一种广泛应用的非手术面部年轻化手段,其安全性受多种因素影响,选择合适的针剂、掌握解剖结构、规范注射流程、严守操作原则,是降低风险的关键,临床工作中需以患者安全为核心,科学评估适应证与禁忌证,并不断提高操作者技术水平和风险防范意识,未来,随着材料技术与影像导航手段的发展,眉间纹填充的安全性有望进一步提升,但无论技术如何进步,医者的审慎与责任感,始终是保障治疗安全的根本。