太阳穴区域,位于颞部,是面部结构的重要组成部分,医学解剖中,其主要由颞肌、脂肪组织、浅层筋膜和皮肤组成,随着年龄的增长或由于遗传、营养不良等因素的影响,该部位常出现组织萎缩或脂肪减少的现象,进而形成明显的凹陷,在当代社会,太阳穴的饱满程度不仅是颜面审美的重要指标,也逐渐引起了社会对其心理与生理影响的关注,本文旨在从面部解剖、生理机制、心理认知及社会影响等方面,深入分析太阳穴凹陷是否对个人发展及人际关系产生实际影响。

一、面部解剖与太阳穴的结构功能

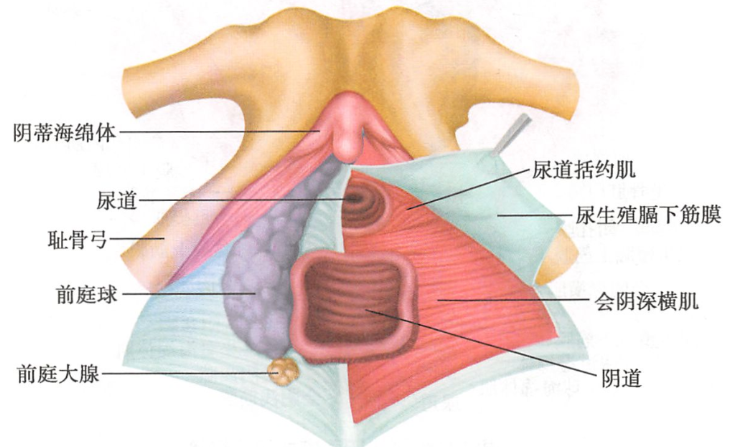

太阳穴即“颞部”,位于眼眶外侧、颧弓上方,其下层主要包括颞肌、颞浅动脉、颞静脉及神经等结构,是头面部重要的肌肉和神经通道,颞肌属于咀嚼肌的一部分,其完整性对咀嚼功能有直接影响,正常的颞部皮下脂肪层及筋膜系统,赋予太阳穴以自然的饱满感和皮肤张力,增强面部协调感。

二、太阳穴凹陷的成因与临床表现

太阳穴凹陷并非单一病理状态,而是多重因素共同作用的结果,其主要成因包括:

年龄相关性萎缩:随着年龄增长,皮下脂肪逐渐减少、筋膜松弛,导致颞部凹陷。

体脂分布失调:消瘦个体或长期营养不良者,面部脂肪减少显著,尤以颞部更为明显。

遗传因素:部分个体天生面部骨架较窄,导致太阳穴位置脂肪覆盖不足。

慢性疾病影响:如糖尿病、类风湿等疾病,可能导致脂肪代谢紊乱,加速局部组织萎缩。

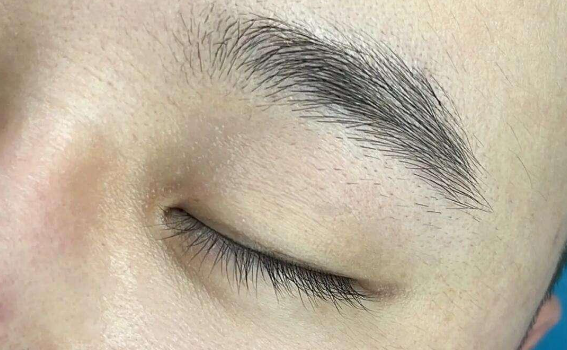

临床上,太阳穴凹陷常表现为颞部皮肤下陷、肌肉轮廓突出,面部中上部视觉比例失衡,出现“削瘦感”或“憔悴感”,给人以精神状态不佳或身体虚弱之印象。

三、太阳穴凹陷对颜面审美及心理的影响

现代面部美学强调“平衡、饱满、对称”三大原则,太阳穴饱满与否,直接影响面部轮廓的和谐程度,凹陷的颞部可能导致眉弓突出、颧骨显高,整体脸型呈“倒三角”趋势,加剧衰老感和骨感特征,具体影响包括:

面部中上部比例失调:影响视觉年龄感。

增强疲态与病态印象:对外形认知产生负面影响。

影响自我认同与社交信心:研究发现,面部不对称或显著凹陷者在群体交往中更易表现出自卑或焦虑情绪。

有心理学研究指出,外貌与个体社会行为具有yiding相关性,太阳穴作为面部的重要结构,其外观改变在yiding程度上可引起他人对个体健康状态与生活习惯的推断,这种推断虽具主观性,但确实可能对人际交往和职场形象造成间接影响。

四、社会文化背景下对太阳穴形态的认知演变

在不同历史与文化背景中,面部轮廓偏好存在差异,例如,在传统东方审美体系中,饱满的额头与颞部象征“丰润”“福气”与“健康”,虽现代社会趋向多元化审美,但在多数大众传媒的视觉传播中,轮廓饱满、面部紧致仍被广泛接受和推崇,因此,太阳穴的凹陷往往被归类为“容貌焦虑”引发的一个敏感点。

另一方面,影视传媒、广告业等领域的模特与演员大多面部饱满,肌肤紧致,间接强化了公众对“面部饱满即健康有活力”的审美倾向,此种文化传播机制可能进一步加深个体对太阳穴凹陷的负面认知,甚至导致不必要的心理负担。

五、现代科技视角下的评估与干预措施

当前,面部三维扫描与影像评估系统可对颞部轮廓变化进行精准分析,有助于科研与临床干预,在非医疗领域,亦有多种手段被用于优化颞部轮廓,如:

①、面部皮肤护理与按摩改善局部血液循环;

②、合理摄取脂肪与蛋白质,维持面部脂肪储量;

③、个性化化妆技巧修饰凹陷区域;

④、体态与表情管理提升整体气质。

需要强调的是,太阳穴的形态变化本质上是人体自然衰老或个体差异的一种表现,不应被过度医疗化或病理化解读,更应倡导多元审美与理性认知,避免因外貌微小差异产生心理困扰或过度干预行为。

六、科学认知的重要性与研究趋势

在当前“外貌焦虑”日益加剧的背景下,对太阳穴凹陷的科学研究应从解剖、生理、心理、社会等多维角度出发,强调基于实证的个体差异理解,避免过度简化与标签化解读。例如:

①、通过大样本影像对比研究颞部轮廓与年龄、BMI、职业背景的相关性;

②、建立颞部形态评分体系,为个性化干预提供参考;

③、探索心理层面的适应机制,提升公众对自然老化的接受度。

未来研究可在美容医学、社会心理学与文化传播学的交叉领域深入展开,从而建立更全面的颞部形态与个体行为、社会评价之间的逻辑联系。

美容百科温馨提示:

太阳穴凹陷是多种生理与环境因素共同作用的自然表现,不宜过度焦虑或盲目干预,通过科学的认知、合理的生活方式和多元化的审美态度,个体可在保持健康与自然状态的同时,建立良好的自我认同与社会形象,在评价个人面部特征时,应以医学实证和理性视角为基础,避免将自然差异与个体价值挂钩,促进更为健康和包容的社会环境。