眼睑下垂是指上睑缘低于正常解剖位置,部分或完全遮挡瞳孔,影响视功能及外观,属于眼部常见病症之一,根据发病机制和临床表现,可分为先天性和获得性两大类,不同类型在诊断和治疗上具有显著差异,本文从症状表现、分类依据、诊断方法及治疗策略四方面进行系统阐述,以期为相关临床研究和实践提供参考依据。

一、症状表现

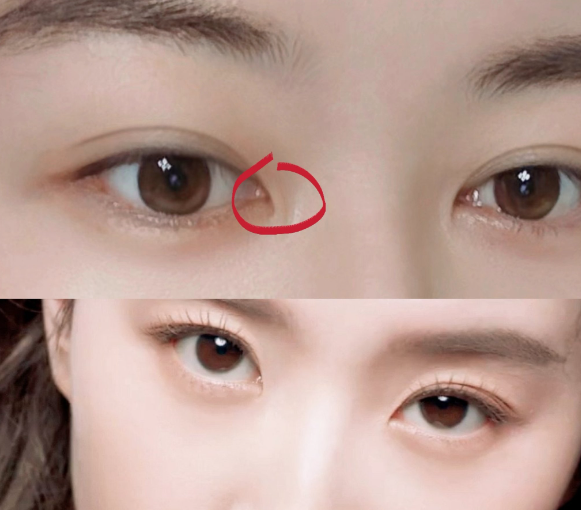

眼睑下垂的主要症状是上睑位置异常下垂,在外观上可见双眼不对称,睁眼困难,视野受限,患者可能表现为睁眼费力、前额皱眉、头部后仰以代偿视线遮挡的情况,根据下垂程度可分为轻度、中度与重度:

轻度下垂:上睑遮盖角膜上缘,但不遮挡瞳孔;

中度下垂:上睑遮挡瞳孔上缘;

重度下垂:上睑遮盖整个瞳孔,严重影响视功能。

伴随症状可能包括视疲劳、眼干、复视(尤其当涉及动眼神经功能异常时),部分患者出现视物模糊或斜视,此外,长期单侧眼睑下垂可导致弱视及视觉发育障碍,特别在儿童人群中更为显著。

二、分类依据

先天性眼睑下垂

此类患者通常自出生时即表现出眼睑位置异常,主要病因是提上睑肌发育不全,其临床特点为单侧或双侧上睑下垂,睁眼活动受限但眼球运动正常,部分病例合并眼球震颤、斜视或其他眼部畸形。

病因机制:多与胚胎发育异常相关,如第三脑神经核团发育不全或肌肉本身发育不良。

获得性眼睑下垂

获得性眼睑下垂根据病因不同可细分为以下几类:

神经源性:常见于动眼神经麻痹、Horner综合征、重症肌无力等,此类下垂伴随眼球运动障碍或其他神经系统体征。

肌源性:多见于眼肌型肌营养不良、慢性进行性外眼肌麻痹,表现为对称性、渐进性下垂。

腱膜性:又称退行性下垂,是老年人常见类型,由提上睑肌腱膜退行变性引起,通常无眼球运动障碍,睁眼功能较好。

机械性:由于眼睑或眼眶肿物、瘢痕挛缩、睑板增厚等导致眼睑被动下垂。

创伤性:眼部外伤或术后引发提上睑肌结构损伤导致的下垂。

三、诊断方法

眼睑下垂的诊断主要依赖于临床检查与辅助检测。

病史采集与体格检查

医生需详细询问病程起始、进展速度、有无外伤或手术史、合并症情况,视诊可初步判断下垂程度及对视轴的影响。

功能评估

上睑提肌功能测定:测量上下睑在眼球直视前后zui大活动度;

睁眼幅度测量:即从上睑缘至角膜中央的垂直距离,正常为10–12mm;

前额肌代偿活动判断:若提肌功能差,常见前额肌代偿性收缩。

辅助检查

冰敷试验和新斯的明试验:用于筛查重症肌无力;

眼动检查及MRI:用于排查动眼神经病变或颅内病变;

肌电图与基因检测:协助诊断肌源性疾病;

眼底检查与视功能测评:排除视网膜或视神经损害。

四、治疗策略

眼睑下垂的治疗目标是恢复正常睁眼功能、改善外观、保护视功能,治疗方式依据病因及下垂程度而定,主要分为保守治疗和手术治疗。

保守治疗

适用于病情稳定、功能尚可、或短期性(如重症肌无力、部分神经性病变):

药物治疗:如乙酰胆碱酯酶抑制剂(针对肌无力);

遮盖训练与弱视矫正:用于儿童防止视觉发育障碍;

定期观察:轻度无进展者可延迟手术。

手术治疗

当下垂程度影响视力或外观显著时,考虑手术干预,常见手术方式包括:

提上睑肌缩短术:适用于提肌功能尚存者;

额肌瓣悬吊术:用于提肌功能丧失严重患者,通过前额肌牵引提升上睑;

腱膜折叠或重建术:适用于腱膜性下垂;

瘢痕松解与眼睑整复术:用于机械性下垂。

术前需充分评估双眼视力、睑裂高度、角膜保护功能以及患者需求,术后应警惕暴露性角膜炎、睑闭合不全等并发症。

五、预后与日常管理

大部分眼睑下垂经适当治疗后可获得良好恢复,但若存在基础疾病,如肌无力或神经病变,需长期随访及疾病管理,儿童患者应早期干预,防止形成不可逆弱视。

美容百科温馨提示:

眼睑下垂不仅影响外观,更可能导致视觉功能障碍,早期发现、科学评估和个体化治疗是改善预后的关键,在日常生活中,如发现睁眼困难、双眼不对称或出现视力遮挡,应及时就诊眼科,明确诊断,切勿盲目接受非专业美容干预,术前充分评估和术后规范护理对维持手术效果至关重要。