鲜红斑痣,又称葡萄酒色斑,是一种常见的先天性毛细血管畸形,主要表现为局限性红色至紫红色斑片,好发于面部、颈部等暴露部位,常随年龄增长而逐渐加深、增厚,该病不仅对患者外貌产生明显影响,亦可能引发心理压力及社交障碍,因此,明确治疗的时机对于提高治疗效果、改善生活质量具有重要意义。

一、鲜红斑痣的临床特点

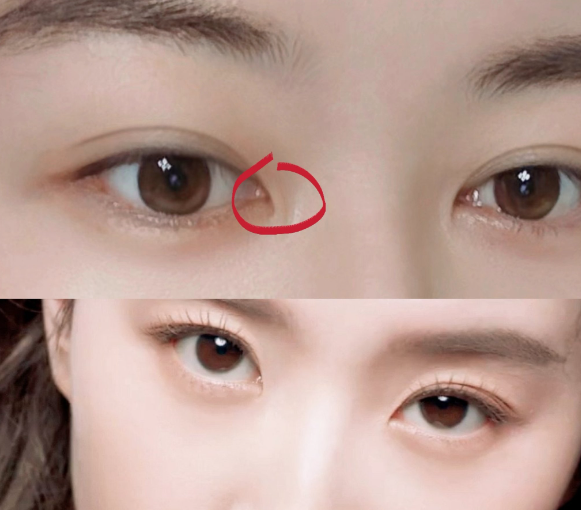

鲜红斑痣主要由真皮浅层毛细血管扩张所致,出生时即可存在,形状不规则,按压可褪色,随着患者年龄增长,斑块面积可能扩大,颜色逐渐变深,部分病例可出现结节样增生,增加治疗难度。

婴幼儿期的鲜红斑痣多为淡红色,皮肤表面平整;儿童晚期及青春期后,因血管壁结构改变、皮肤厚度增加,病变区可能出现暗红色、紫红色甚至结节样改变,晚期的组织学特征显示血管腔扩大、壁增厚,甚至伴有胶原沉积,提示病灶逐渐演变为不可逆性结构改变。

二、治疗方式概述

目前临床治疗鲜红斑痣的主要方法是染料激光治疗,特别是脉冲染料激光(PDL, 585–595nm),其作用原理是基于选择性光热作用,能量主要被血红蛋白吸收,产生热损伤,封闭异常扩张的毛细血管。

除PDL外,其他治疗技术如长脉冲Nd:YAG激光、强脉冲光(IPL)、光动力疗法、冷冻疗法及手术切除等,也在某些情况下联合使用,特别是对较为顽固或较晚期的病变。

重点:治疗时机直接影响治疗反应和疗程长短,早期干预能够获得更佳的效果,减少结节形成与色素沉着的发生率。

三、zui佳治疗时机的生理基础与临床依据

1. 婴幼儿期(出生后6个月至3岁)

临床研究表明,此阶段为治疗反应相对较好的时期,其原因包括:

血管直径小,数量相对较少:新生儿及婴幼儿期病变区的毛细血管尚未明显扩张,组织构成较为单一,激光能更有效穿透。

皮肤厚度小,光束穿透深度更具优势:婴幼儿皮肤较薄,有利于激光能量到达靶组织。

组织修复能力强:幼儿组织再生能力良好,术后并发症如色素沉着、瘢痕形成等风险较低。

心理影响zui小:早期治疗避免了患儿因面部异常引发自我认知障碍。

多个临床观察研究显示,在出生后12个月内开始治疗的患儿,平均治疗次数少于5次即可达到肉眼明显改善,而在青春期后开始治疗者,往往需要10次以上的治疗,且疗效欠佳。

2. 儿童期至青春期(4岁至18岁)

此阶段病灶区域毛细血管逐渐扩张,部分患者斑块颜色加深,激光治疗虽仍有效,但治疗次数增加,且部分区域可能出现纤维化、毛细血管团块融合等组织学变化。

对于学龄儿童,治疗需综合考量学习节奏、心理接受度以及家长支持程度,一般建议在寒暑假期间进行周期性治疗,避免干扰正常生活。

3. 成年期(18岁以上)

成人患者的鲜红斑痣由于病灶结构的进一步稳定与增厚,治疗反应明显下降,临床观察发现,成人斑痣区域可能存在组织纤维化、胶原沉积增加、激光穿透障碍等问题,导致疗效有限。

尽管如此,部分成人患者在多次治疗后仍可获得yiding程度的颜色减淡,但治疗目标多以“改善外观”而非“接近正常肤色”为主,此阶段治疗应注重个体差异化方案设计,包括激光能量密度的调整、联合光电治疗等策略。

重点:婴幼儿期为治疗干预的有利窗口,推迟治疗时间往往意味着更长的治疗周期及较低的改善幅度。

四、治疗频次与间隔建议

通常情况下,鲜红斑痣的激光治疗推荐6至8周进行一次,具体频次根据病灶范围、治疗反应及皮肤恢复情况调整,儿童患者在皮肤恢复良好的基础上,可适当缩短至4–6周一次,以增强累积效应。

临床实践中,治疗次数并非越多越好,而应以皮肤恢复周期为基础,遵循“分次、逐层”的治疗原则,避免热损伤叠加。

五、注意事项与治疗预期

治疗后需避免日晒、严格防晒:以减少色素沉着等并发症发生率。

做好术后护理:包括冷敷、保湿、避免化学刺激。

家属和患者需树立正确预期:治疗周期较长,通常需3次以上治疗方可见明显改善,部分患者甚至需维持治疗多年。

此外,不同个体对激光反应存在差异,影响疗效的因素包括:斑块部位(如四肢远端治疗反应差于面颈部)、病变厚度、既往是否治疗、皮肤颜色及个人遗传背景。

美容百科温馨提示:

鲜红斑痣虽属良性病变,但对外观及心理健康影响显著,医学研究和大量临床经验表明,婴幼儿期为治疗鲜红斑痣的关键时期,此阶段皮肤结构有利于激光能量有效穿透,治疗反应积极,副反应较少,建议家长在确诊后及时前往正规皮肤专科机构评估并制定个体化治疗方案,越早介入治疗,越有可能获得满意的外观改善和心理健康保障,同时,治疗需有耐心与科学认知,避免盲目追求短期效果或过度干预。