泪沟填充作为近年来广受关注的医美手段之一,其在改善眼周衰老、提升面部年轻化方面具有显著作用,与此同时,黑眼圈作为常见的美学困扰之一,也常与泪沟形态密切相关,泪沟填充与黑眼圈之间存在何种内在联系、其相互影响机制如何、又该如何在临床中进行综合评估与治疗设计,成为整形外科及皮肤医学领域亟需系统探讨的问题。

一、泪沟与黑眼圈的解剖基础及形成机制

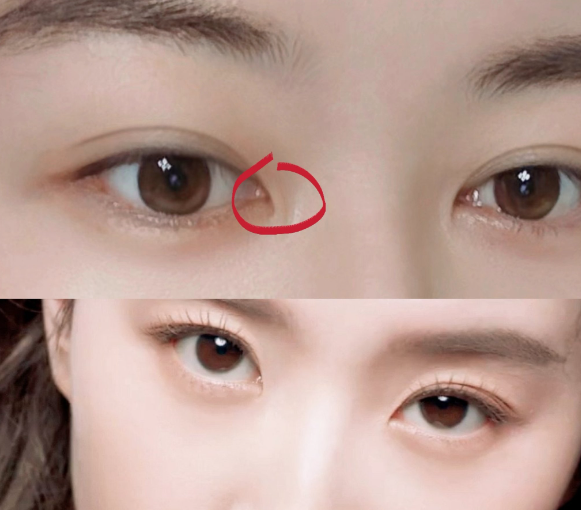

泪沟(Tear Trough)是指自内眦角沿下眼睑眶下缘向外下延伸的一条凹陷性线条,通常呈弧形,位于下睑与面中部交界处,其形成与下列解剖因素密切相关:

眼轮匝肌和眶下脂肪组织的结构支撑减弱;

泪沟韧带(orbicularis retaining ligament)的张力增强;

软组织容积减少与胶原流失。

黑眼圈则是眼周皮肤色素加深或阴影效应的表现,其成因包括血管型、色素型、结构型和混合型,结构型黑眼圈与泪沟表现关系zui为密切,具体表现为:由于眼眶隔脂肪前突或下睑软组织体积减少,形成的阴影加剧黑眼圈的视觉感受。

二、泪沟填充对黑眼圈的影响机制

泪沟的存在会显著加深下睑区域的阴影,形成“凹陷-突起”结构差异明显的面部视觉效果,这一现象往往被误认为是黑眼圈,通过合理的泪沟填充,不仅可以抚平结构性凹陷,还能改善因凹陷所形成的阴影型黑眼圈,提升面中部的整体轮廓连续性。

填平凹陷,减弱阴影

泪沟形成后,局部软组织塌陷使得光线照射时产生明显阴影,从而使黑眼圈更加明显,通过透明质酸或其他生物兼容性填充材料注射,可以在短期内恢复该区域的体积,使凹陷填平,从而减弱黑影,改善“疲惫感”。

重构软组织支撑,改善组织衔接

泪沟填充不仅仅是填平凹陷,更重要的是重建眶周中面软组织连续性,降低眶脂前突带来的结构突兀感,填充后形成的平滑过渡面可优化视觉感知,减少因脂肪膨出与泪沟对比带来的黑影加深。

改善局部循环,辅助血管型黑眼圈缓解

部分研究指出,泪沟填充后局部组织张力与血液微循环得到改善,某些血管型黑眼圈患者在填充后也可获得yiding程度的淡化效果,但该机制尚需更多临床验证。

三、临床评估:泪沟与黑眼圈的诊断分型与干预指征

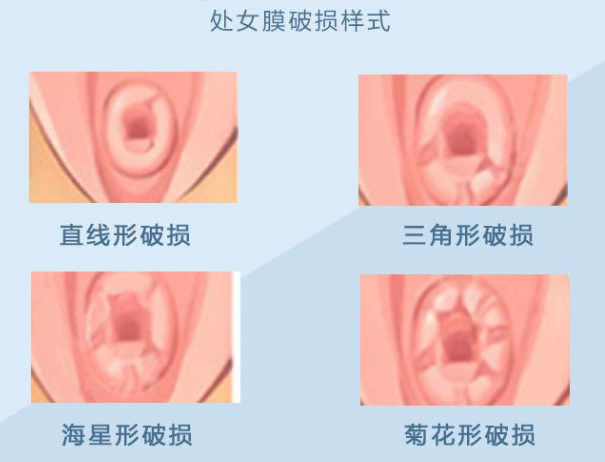

由于黑眼圈与泪沟常同时出现,如何精准识别两者在个体中的主导因素,是实施干预前的重要评估环节,临床上常采用以下分类方式进行诊断:

泪沟主导型黑眼圈:表现为明显的眶下凹陷,伴随轻度或无色素沉着,皮肤质地正常,此类患者通过泪沟填充可明显改善外观;

色素主导型黑眼圈:下睑皮肤呈弥散性色素加深,凹陷不明显,主要与遗传、日晒或慢性摩擦有关;

血管型黑眼圈:呈青紫或青灰色,皮肤较薄,可见下方血管走形,易因疲劳或作息不规律加重;

混合型黑眼圈:同时存在凹陷、色素与血管三种表现,治疗上需分层综合管理。

四、泪沟填充的技术要点及风险管理

在执行泪沟填充操作时,以下技术要点对于获得自然、安全的治疗效果尤为关键:

注射层次与材料选择需精准

推荐注射层次为骨膜上或深层肌肉下,以减少透明质酸表浅团块导致的青光或肿胀现象;材料应选择流动性适中、交联度适当的产品,以确保形态自然、过渡平顺。

避免过度填充,预留弹性空间

泪沟区域组织容积有限,过量注射易导致“泡泡眼”或眶脂上移感,影响自然美观,应遵循“少量多次”原则分层注射。

重视个体差异,制定个性化方案

不同年龄、性别、骨骼结构的人群其泪沟形态及黑眼圈表现差异明显,治疗方案应依据具体解剖条件灵活调整。

五、泪沟填充改善黑眼圈的临床成效评估与限制因素

尽管多数研究与临床观察均表明,泪沟填充对结构型黑眼圈具有良好改善效果,但并非适用于所有黑眼圈类型,具体疗效评估需从以下几方面入手:

短期满意度:多数患者在填充后1周至1月内可获得明显视觉改善,主观满意度较高;

中长期稳定性:透明质酸等吸收型材料的填充效果约维持6–12个月,需定期评估并根据吸收情况调整;

辅助联合治疗必要性:对于混合型黑眼圈患者,仅靠泪沟填充难以全面改善,需联合激光、色素淡化药物或其他手段治疗。

提示:

泪沟填充作为一种面部年轻化的有效手段,其在改善结构型黑眼圈中的作用不可忽视,泪沟与黑眼圈虽表面表现相近,但其成因、机制存在差异,临床干预中应通过科学评估患者黑眼圈的类型与泪沟的解剖特征,制定个性化治疗策略,合理的泪沟填充不仅能恢复眼周立体轮廓,更可显著提升面部精神气质,然而,填充治疗应在专业医生操作下进行,并结合其他治疗手段形成综合管理方案,以确保疗效稳定与面部美学的和谐统一。