残根拔除是口腔治疗中常见的操作,但拔除后的创口若处理不当,易导致局部感染、延长愈合时间甚至引发全身并发症,为了减少感染风险,需要从术前评估、手术操作到术后护理全程进行科学管理,本文将系统探讨残根拔除后的口腔感染预防措施,为临床实践提供参考。

一、术前评估与准备

术前评估是预防感染的重要环节,医生需详细了解患者的全身健康状况,如糖尿病、免疫功能低下或心脏疾病患者,其感染风险明显增加,口腔局部情况也需全面检查,包括残根周围的牙龈炎症、牙周袋深度、骨质情况等,对于存在明显感染或炎症的部位,术前可使用抗生素或抗菌漱口液进行局部控制,术前应保持口腔清洁,减少手术中细菌进入创口的机会。

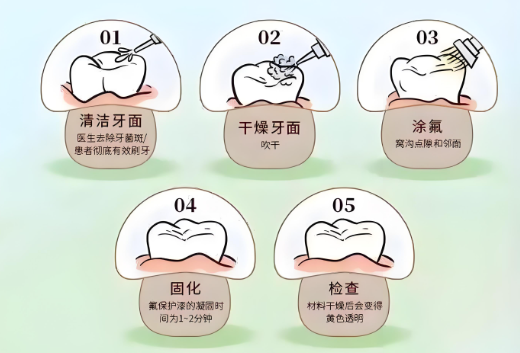

二、手术操作注意事项

手术操作中,无菌操作是关键,使用经高温消毒的器械,操作前和手术区应进行充分消毒,拔除残根时,应尽量减少创口的机械损伤,避免牙槽骨过度暴露或软组织撕裂,操作过程中保持手术区域干燥,必要时可使用吸引器减少血液和唾液对创口的污染,若发现拔除过程中残根破碎,应谨慎清除,防止残留组织成为细菌滋生点。

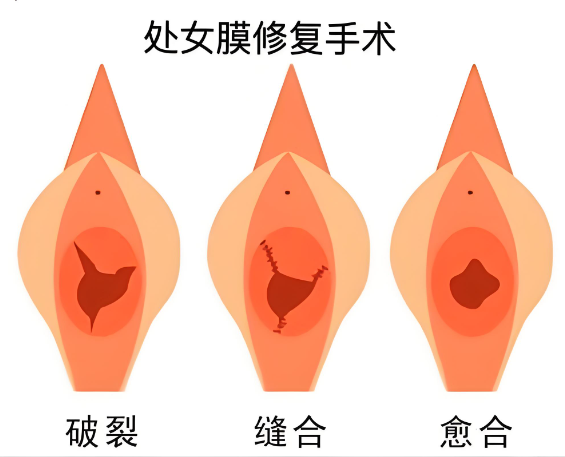

三、术后即时处理

拔除残根后,应进行彻底冲洗创口,去除血块和碎屑,以减少细菌繁殖的条件,部分情况下,医生会在创口内放置纱布或缝合,以促进伤口闭合,术后可使用含氯己定或其他抗菌成分的漱口液进行冲洗,但需遵循医嘱,避免过度使用导致口腔菌群失衡,冰敷可帮助控制术后出血和肿胀,同时减轻局部组织应激反应,有利于预防感染。

四、术后用药管理

根据患者情况,医生可能会开具短程抗生素,尤其是存在感染风险或免疫力低下者,非甾体抗炎药(NSAIDs)可用于缓解术后疼痛和炎症反应,但需注意药物禁忌,使用抗生素时应遵循完整疗程,避免自行中断,以降低耐药性及继发感染的可能,对于局部炎症明显的患者,可结合局部抗菌凝胶或口腔冲洗进行辅助管理。

五、口腔日常护理

术后一周内应避免创口直接咀嚼硬物,避免刷牙直接接触伤口,防止机械刺激导致创口裂开,饮食宜软食、温和,避免辛辣或过热食物刺激创口,保持口腔整体清洁非常重要,可用温盐水轻柔漱口,有助于降低细菌浓度,吸烟和饮酒会影响局部血液循环和免疫功能,建议术后至少一周内避免。

六、感染迹象的早期识别

患者和医护人员需对感染症状保持警惕,常见表现包括持续疼痛、红肿加剧、渗出脓液或发热,若出现上述症状,应及时复诊,由医生判断是否需要进一步清创或调整药物治疗,早期识别和干预能显著降低严重并发症发生率。

七、长期随访与评估

拔除残根后的随访同样重要,医生应在术后一周、两周及一个月内进行复查,评估创口愈合情况、牙槽骨恢复和周围软组织状态,定期随访可以及早发现感染、骨缺损或邻牙损伤,并及时采取干预措施,患者应记录术后症状变化,便于医生判断恢复进度。

八、特殊人群的管理

对于免疫功能低下、糖尿病患者或老年人,应加强术前评估和术后监测,必要时可调整抗生素方案或延长用药周期,孕妇和哺乳期女性需特别注意药物选择,以免影响胎儿或婴儿,口腔黏膜薄弱或牙槽骨退化的患者,术后更容易感染,因此在创口保护和清洁上应格外谨慎。

九、综合预防策略

综合来看,预防残根拔除后感染应遵循“全程管理、分阶段干预”的原则,术前评估和清洁、手术操作规范、术后冲洗和药物管理、日常口腔护理、早期感染识别及随访,构成完整防护体系,通过科学管理,可显著降低感染风险,保障患者口腔功能和生活质量。

美容百科温馨提示:

残根拔除后的口腔感染防控需要患者与医生的密切配合,严格遵循术前准备、手术操作、术后护理及随访建议,保持良好的口腔卫生和健康生活方式,是降低感染、促进创口愈合的有效手段。