残根是牙齿在龋坏、创伤或拔牙不彻底后遗留下来的牙根部分,常藏于牙龈下方,若长期未处理,极易引发口腔及全身性疾病。**及时拔除残根不仅可以缓解疼痛、恢复口腔功能,更是预防牙齿感染的重要措施之一。**本文将从残根的危害、感染的成因、残根拔除对感染的影响及术后预防措施四个方面进行全面解析。

一、残根对口腔健康的危害

残根是口腔感染的高风险源头。当牙冠严重龋坏或断裂,仅剩根部时,这部分残留结构多暴露在口腔内或嵌于牙龈下,清洁困难,容易积聚食物残渣和细菌,成为细菌滋生的温床。

常见的危害包括:

慢性牙周感染:残根周围组织容易发生慢性炎症,表现为牙龈红肿、出血甚至流脓。

根尖周炎:细菌可沿根管深入根尖,引发根尖周组织感染,出现持续性钝痛、咀嚼痛等症状。

邻牙受累:感染可能扩散至相邻健康牙齿,引发龋齿或牙周病,甚至导致多颗牙齿松动。

影响义齿修复:在残根未处理的情况下,活动假牙、固定桥等修复手段无法正常进行。

系统性感染风险:在抵抗力低下人群中,如糖尿病患者、孕妇或免疫功能减弱者,感染可能进入血液循环,诱发更严重的并发症。

二、牙齿感染的形成机制

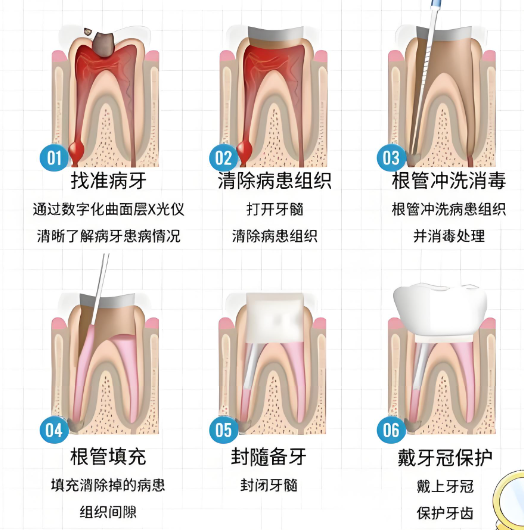

**牙齿感染主要源于细菌侵入牙髓或根尖组织所致。**当牙体组织破损严重,牙髓暴露,细菌会通过龋洞、裂纹或牙周袋进入牙髓腔。若未及时治疗,细菌继续侵蚀牙髓组织并向根尖扩散,进而感染牙槽骨与软组织,zui终形成感染灶。

感染的三大主要路径:

牙髓感染路径:常由龋齿发展至牙髓坏死,细菌随根管深入。

牙周感染路径:牙龈萎缩或牙石堆积造成牙周袋,细菌沿牙根外壁下行。

复合型感染:牙髓病变与牙周病同时存在,互为加重。

残根由于缺乏牙冠保护,牙髓常已坏死,极易成为这些感染路径的“入口”。

三、残根拔除对预防感染的作用

彻底拔除残根可以从源头切断感染源,阻止细菌进一步蔓延。

清除病灶:残根往往已无法保留治疗意义,其内部或周围已存在感染病灶,拔除能根本性清除炎症源头。

阻断细菌通道:移除残根后,细菌无法通过根管或周围组织继续侵入深部,从而减少根尖周炎、牙槽脓肿等风险。

避免邻牙交叉感染:拔除残根后,有利于邻牙恢复健康微生态环境,防止龋齿及牙周炎蔓延。

为修复治疗提供条件:清除残根能为义齿植入、正畸治疗等创造清洁、稳定的口腔环境。

尤其在患者出现持续性疼痛、牙龈流脓、面部肿胀等感染症状时,及时拔除残根更是不可延误的关键措施。

四、术后护理及感染预防建议

残根拔除虽然能显著降低感染风险,但术后不当处理同样可能引发继发性感染。因此,科学护理极为重要。

术后预防感染的关键措施包括:

遵医嘱用药:术后口服抗生素可有效抑制细菌滋生,预防创口感染。

注意口腔卫生:术后避免剧烈漱口,但应保持周围区域清洁,每次餐后可用温盐水轻轻漱口。

避免创口刺激:术后24小时内避免热食、辛辣刺激、吸烟饮酒,防止创口发炎。

冷敷与休息:拔牙后48小时内可局部冷敷,有助于止血消肿,防止术后感染并发症。

定期复诊:医生会根据拔牙部位恢复情况决定是否需要进一步处理,如清创、缝合或后续修复治疗。

五、特殊人群的注意事项

某些患者群体在进行残根拔除时,需格外关注术前评估与术后监护。

糖尿病患者:血糖控制不佳会延缓伤口愈合,需术前控制血糖,术后密切观察感染迹象。

心脏病与高血压患者:需提前评估是否适合进行局麻手术,并调整用药。

老年人:口腔组织修复能力下降,术后护理需特别谨慎。

孕妇:建议在孕中期(怀孕4~6个月)操作较为安全,术前应明确胎儿及母体状况。

结语

**残根不仅影响口腔功能与美观,更是牙齿感染的重要源头。**拔除残根是阻断感染路径、预防牙髓与牙周病变扩散的有效手段。通过规范的术前评估、精准的手术操作及科学的术后护理,可zui大程度降低感染风险,保障患者口腔及全身健康。对于已存在残根情况的患者,建议尽早就诊,由专业口腔医生评估是否需要拔除,切勿拖延处理,避免小问题演变为大病患。