太阳穴凹陷玻尿酸填充的安全性分析与临床实践探讨

太阳穴区域,医学上称为颞部,是面部轮廓结构的重要组成部分,颞部凹陷不仅会影响面部的整体协调感,还常被误认为是面部衰老的表现,近年来,随着医美技术的进步,玻尿酸填充成为颞部凹陷矫正的重要手段之一,本文将围绕玻尿酸填充太阳穴的解剖基础、安全性、临床操作规范及不良反应的预防等方面进行系统分析,旨在为医美临床提供科学参考。

一、颞部解剖基础及凹陷成因

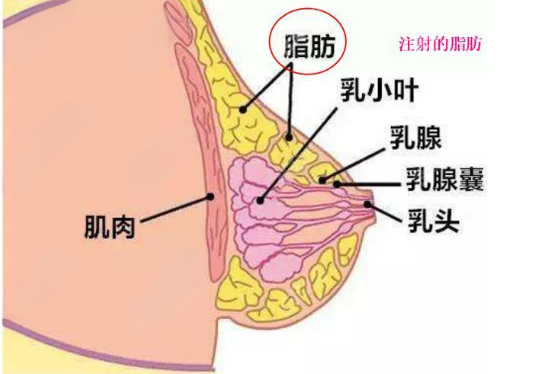

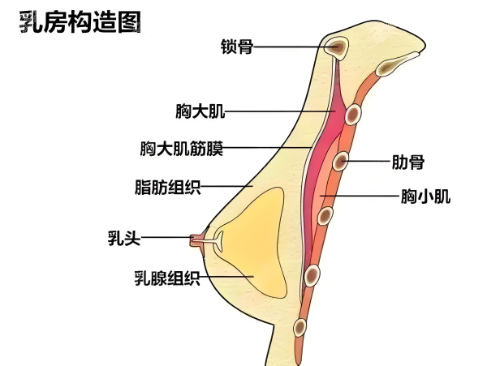

颞部结构较为复杂,由皮肤、皮下组织、颞浅筋膜、颞肌和颞深筋膜等多层组织构成, 颞部血管神经分布密集,主要包括颞浅动脉、颞深动脉及面神经分支,由于皮下脂肪较薄、支撑组织相对疏松,当脂肪组织萎缩或支撑力下降时,易产生凹陷。

太阳穴凹陷的成因主要包括先天性结构特点、年龄增长导致的软组织萎缩、快速减重或慢性营养不良, 这类凹陷不仅影响外观,还可能在yiding程度上反映机体整体健康状态,因此,通过安全、有效的方法进行矫正,具有较高的审美和心理价值。

二、玻尿酸的基本性质与适应性

玻尿酸(Hyaluronic Acid, HA)是一种天然多糖,具有良好的亲水性、生物相容性及可降解性,广泛用于面部软组织填充,其作用机制主要通过吸水膨胀与局部支撑,从而实现体积填充及组织提升。

在太阳穴填充中,选择中高交联度的玻尿酸制剂更有助于维持支撑力与塑形效果, 此类玻尿酸具有较强的立体支撑能力,适用于较深层次的填充需求,能够在维持自然外观的同时减少分布不均等风险。

三、安全性分析

玻尿酸用于颞部填充的安全性受多个因素影响,包括解剖熟悉程度、注射层次、材料选择及注射手法等。

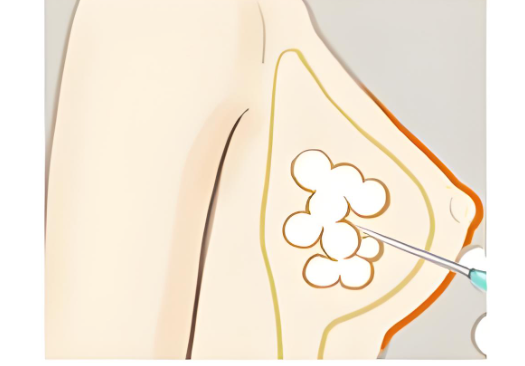

注射层次:颞部玻尿酸填充通常建议在颞浅筋膜下层或颞肌筋膜上层进行,以避开浅层血管,减少血管穿刺、栓塞等并发症风险,深层注射有助于提升安全性并增强塑形效果。

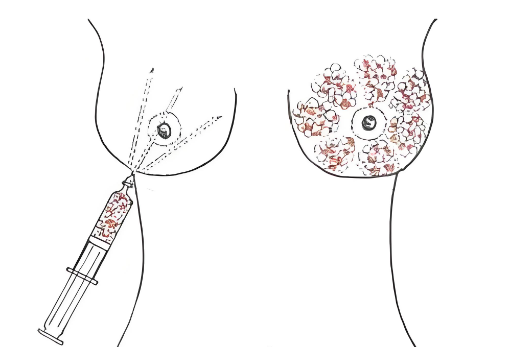

注射手法:临床常采用钝针技术,以降低损伤血管神经的概率,推注速度宜缓慢、均匀,避免一次性大量注入。

剂量控制:单侧太阳穴建议首次填充量不超过1ml,在填充过程中根据皮肤张力逐步调整,避免过度矫正。

术前评估与沟通:术前应详尽评估受术者的面部结构、期望值及可能的既往填充史,同时签署知情同意书,明确风险和疗效预期。

四、常见不良反应与应对措施

尽管玻尿酸属于生物相容性材料,安全性较高,但在太阳穴注射中仍可能出现以下并发症:

肿胀与瘀斑:属注射后常见反应,一般数日内自行消退,可给予冷敷或局部止血处理。

填充不均:表现为局部隆起或压痕,多因注射层次或推注量不均导致,可通过轻柔按摩或少量透明质酸酶溶解修正。

血管栓塞:虽罕见,但一旦发生后果严重,预防策略包括使用钝针、缓慢注射、小剂量多点注射,若出现发白、剧痛等信号,应立即注射透明质酸酶,并配合热敷、扩血管等处理。

异物感与压迫感:部分个体在填充后可能主观感觉不适,通常随着材料与组织融合而缓解,如持续存在,应评估是否因填充层次过浅或材料不当导致。

五、临床操作规范建议

为确保太阳穴玻尿酸填充的安全与效果,应遵循规范的操作流程与质量控制标准:

术前准备:包括全面面部评估、过敏史排查、拍照留档及知情告知;

操作环境:建议在具备无菌条件的医疗机构进行操作,保障感染控制;

注射材料选择:优选获得正规认证的玻尿酸产品,杜绝来源不明的低价注射剂;

术后管理:包括术后冷敷、避免剧烈运动及面部按摩、定期随访评估效果与可能不良反应。

六、伦理与监管层面的思考

随着医美需求的增长,非手术面部年轻化手段日益受到关注,但也带来诸如非法注射、无资质操作等问题,玻尿酸填充作为医疗行为,必须由具备合法执业资质的医生在规范机构内实施, 同时,建议行业加强培训体系建设,提高操作标准化与风险防控意识,推动技术健康发展。

美容百科温馨提示:

玻尿酸填充太阳穴作为一种相对成熟的微整形手段,在科学评估与规范操作的前提下具有良好的安全性与临床效果,但任何医疗美容行为均存在潜在风险,建议求美者理性选择正规医疗机构及专业医师操作,谨慎评估自身需求与风险承受能力,避免盲目追求快速改变带来的不良后果,科学、适度、可控的美,才是可持续的审美方向。