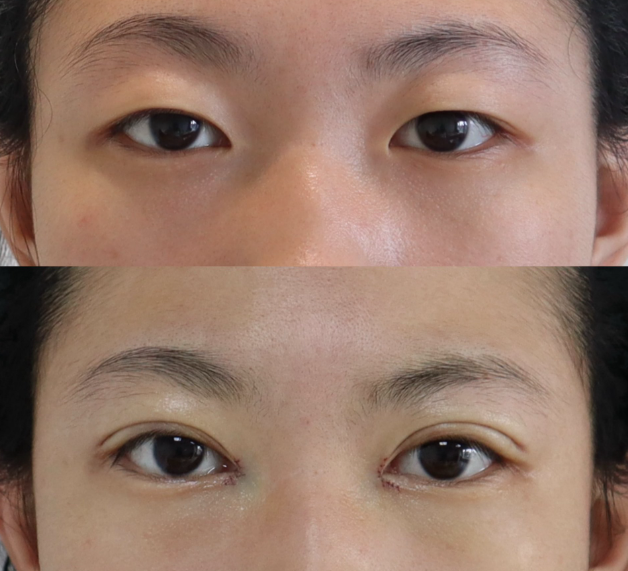

眼睑下垂(Ptosis)是眼科与整形外科领域常见的功能性与美学性问题之一,涉及上睑缘位置异常下垂,部分或完全遮挡瞳孔,影响视力并造成外观改变,本文将系统探讨眼睑下垂的常见原因,重点分析遗传因素是否构成其病因基础之一,结合临床案例及相关研究,为医学实践与患者科普提供参考依据。

一、眼睑下垂的定义与临床表现

眼睑下垂是指在自然睁眼状态下,上睑缘位置低于正常解剖基线,其严重程度可通过睑裂高度、上睑遮挡角膜范围及提上睑肌肌力来衡量。

常见临床表现包括:

①、睑裂变窄,上睑遮挡部分或全部瞳孔;

②、视野受限,尤其上方视野;

③、代偿性抬眉或后仰头姿;

④、长期睑闭不全可引起干眼或角膜病变。

眼睑下垂按病因可分为先天性与获得性两大类,进一步细分为神经性、肌源性、腱膜性、机械性及创伤性等亚型。

二、眼睑下垂的常见病因分类

1. 先天性原因

先天性眼睑下垂是由于出生时提上睑肌发育不良或神经支配异常所致,其中包括:

①、提上睑肌发育不全;

②、动眼神经先天性发育异常;

③、Horner综合征的先天表现;

④、遗传性眼睑下垂综合征。

这类患者通常在出生时即可观察到双侧或单侧睑裂不对称,且部分病例具明显家族聚集性,提示遗传因素的参与。

2. 遗传因素的作用

遗传因素是导致某些类型眼睑下垂的重要机制之一,尤其在家族性病例中表现明显,临床观察表明,部分患者无明显外伤史或神经病理改变,但其直系亲属中存在类似表现,提示该疾病可能通过常染色体显性或隐性方式遗传。

相关遗传疾病包括:

常染色体显性遗传型先天性提上睑肌发育不良;

慢性进行性外眼肌麻痹(CPEO):线粒体病变引起;

先天性肌营养不良相关综合征;

眼咽肌营养不良(OPMD):常见于中年后期,具有显著的家族史。

研究发现,部分与肌肉功能相关的基因突变,如PABPN1(眼咽型肌营养不良)、MT-TL1(线粒体病)等,可能与下垂表现密切相关。

三、获得性眼睑下垂的原因分析

相较于先天性,获得性眼睑下垂发生于任何年龄段,病因更为复杂多样。

1. 腱膜性下垂(老年性)

是成年人中zui常见的类型,主要由于上睑提肌腱膜退化、松弛或附着点脱位所致,常见于老年群体,表现为眼睑逐渐下垂,无其他神经或肌肉病变。

2. 神经性下垂

由动眼神经损伤、脑干病变、重症肌无力等引发,表现为眼睑无法抬起,伴随眼球运动障碍或复视,神经性下垂需结合影像学与神经系统体检综合判断。

3. 肌源性下垂

包括重症肌无力、肌营养不良症、线粒体肌病等,此类患者常表现为对称性双侧下垂,伴随全身肌无力表现。

4. 创伤性与机械性

眼睑部外伤、手术损伤、肿瘤压迫等可造成提上睑肌或动眼神经损害,引发功能障碍,部分患者因眼眶内肿瘤或炎症导致机械性阻力,抬睑困难。

四、眼睑下垂的诊断流程与鉴别要点

临床中应依据病史、家族史、体格检查及辅助检查综合判断病因,重点包括:

睑裂高度与提肌肌力评估;

冰敷试验(用于诊断重症肌无力);

肌电图与遗传学检测(用于识别肌源性病变);

头颅MRI或CT(排除中枢病变)。

若患者存在家族史或多位亲属表现类似,应考虑遗传因素的可能,并建议进行基因检测与遗传咨询。

五、治疗策略与预后

治疗眼睑下垂需针对病因进行个体化管理,以下为常见策略:

1. 手术治疗

适用于肌力不足但无活动病灶者,常见手术包括:

①、上睑提肌前徙术;

②、额肌吊带术(用于严重肌力缺失患者);

③、腱膜复位术(老年性下垂)。

2. 药物治疗

若为神经或肌源性病变,如重症肌无力,则需系统性药物管理(如胆碱酯酶抑制剂或免疫调节剂),并定期随访。

3. 遗传性疾病干预

对于已确诊遗传性眼睑下垂,应进行家族筛查与基因咨询,虽当前尚无根本治疗手段,但可通过早期识别与干预缓解症状,改善生活质量与外貌影响。

美容百科温馨提示:

眼睑下垂的成因多样,涵盖神经、肌肉、腱膜及遗传因素,遗传因素在先天性及部分成年后发性下垂中扮演关键角色,特别是在家族中有类似表现的患者,应提高对其识别的重视程度,临床上需精准诊断其病因类型,以制定zui合适的干预方案,在面部美学方面,眼睑位置的正常与否直接影响面部神态与气质,科学治疗与早期干预不仅有助于视功能恢复,更能提升患者的自我认同与外观满意度。