蜜蜡脱毛是一种历史悠久、应用广泛的物理性脱毛方式,通过将加热后的蜜蜡涂抹于体表,待其冷却后快速撕除,从而将毛发连根拔起,此法因其脱毛彻底、持续时间相对较长而受到欢迎,然而,当脱毛部位涉及皮肤较为娇嫩的胸部区域时,是否会造成损伤,成为医学皮肤学和美容学领域的重要关注点,本文将结合皮肤结构、生理特性及蜜蜡成分作用机制,从多角度探讨蜜蜡脱毛对胸部皮肤的潜在影响,并提出科学护理建议。

一、胸部皮肤的生理特性与敏感性分析

胸部皮肤尤其是女性乳房区域,具有皮肤组织较薄、皮脂腺分布不均、角质层较弱等特点,这一区域的皮肤弹性较高,但承受外界机械刺激的能力相对较差,毛囊周围布满末梢神经与微血管,任何强力牵扯或化学性物质刺激均有可能引发神经末梢应激反应,甚至出现红肿、瘙痒、刺痛等症状。

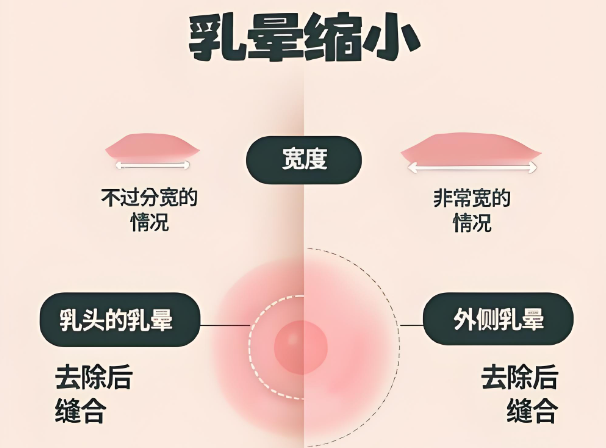

此外,乳晕及乳头区域皮肤比乳房其他部位更为脆弱,其黑色素细胞活跃,易在刺激后出现色素沉着问题,因此,蜜蜡脱毛若在胸部不加区分地使用,容易引起轻微乃至中度的皮肤屏障损伤和炎症反应。

二、蜜蜡成分及其对皮肤的影响机制

常见的蜜蜡脱毛产品以天然蜂蜡或合成蜡为基础,辅以松香、油脂、色素、香料等辅助成分,在加热状态下,这些成分可获得较好的流动性与附着力,进而包裹毛干实现高效拔除,但正是这一强附着性的物理特征,也使其在撕脱时带来表皮应力撕裂的风险。

某些蜜蜡产品中的松香及其衍生物具有yiding的致敏性,尤其对皮肤本就敏感或有过敏史的个体而言,使用后容易引发接触性皮炎,此外,部分化学香料和着色剂也可能对乳房区域皮肤产生刺激作用,诱发色素沉着或微小损伤。

三、蜜蜡脱毛过程中可能出现的皮肤反应

蜜蜡脱毛后,胸部皮肤常见的即时反应包括红斑、丘疹、刺痛、紧绷感等,这些多属于急性应激性反应,通常在数小时至48小时内缓解,但如果蜜蜡温度过高,或者撕除方式不当,容易造成局部皮肤撕裂、表皮剥离甚至皮下出血。

在个别案例中,若脱毛后局部未能及时进行冷敷、保湿或抗炎处理,可能引发继发性感染,如毛囊炎或皮肤脓疱,此外,反复使用蜜蜡脱毛还可能导致皮肤屏障功能减弱,表现为干燥脱屑、敏感性增强等问题。

四、乳腺组织与蜜蜡热效应之间的关系

尽管蜜蜡仅作用于表皮层,不直接接触乳腺深层组织,但若操作温度控制不当,尤其是蜡体过热或反复涂抹,可能导致热量在皮下积聚,引起浅表性组织充血或轻度烧灼反应,这在皮肤较薄的乳房外缘区域尤为明显。

值得注意的是,长期局部反复刺激可能影响乳腺皮下血管系统的稳定性,诱发间歇性胀痛或乳头周围不适,因此,在乳腺健康监测和妇科美容领域,也逐渐强调应谨慎选择胸部脱毛方式。

五、蜜蜡脱毛在胸部应用中的适宜性建议

1. 避免直接作用于乳头、乳晕区域:这些区域表皮层极薄,极易因蜜蜡撕扯而破损,应特别加以保护。

2. 控制蜜蜡温度在合理范围内:通常建议在40℃~45℃之间,避免过热对皮肤造成热灼伤。

3. 保持皮肤清洁干燥,避免汗湿环境操作:汗液会影响蜜蜡附着力,增加撕扯时的疼痛和损伤风险。

4. 操作后立即使用冷敷或舒缓类凝胶:如含芦荟、洋甘菊、泛醇等成分的凝胶产品,有助于缓解炎症,降低不适。

5. 建议在专业人士指导下进行操作,避免自行处理带来的技术风险。

六、替代脱毛方式的科学考量

对于胸部等敏感区域,可以考虑其他相对温和的脱毛方法,如脱毛膏、电动脱毛器、激光脱毛等,其中激光类方法虽然成本较高,但在操作规范的医疗机构中使用,安全性和持久性较好,且对皮肤损伤相对较小。

电动拔毛器虽然同样是物理性拔除方式,但在力道可控性和频率调节方面具有优势,更适合控制区域性脱毛。

美容百科温馨提示:

蜜蜡脱毛虽为一种效果显著的去毛手段,但对胸部这一区域而言,其潜在的皮肤刺激与损伤风险不容忽视,操作中务必注意温度控制、区域回避与后期护理,尤其对于皮肤敏感者和存在乳腺基础疾病者,更应避免频繁使用,如出现持续不适或皮肤异常,建议及时就医评估,切忌自行处理,以免加重皮肤损伤。

在追求美观的同时,更应注重科学、合理的护理方式,使美容行为既满足外在需求,又维护皮肤与身体的整体健康。