眉间纹作为常见的面部动态纹路之一,随着年龄增长及肌肉活动频率的增加,会逐渐加深,进而影响面部美观,近年来,随着微整形技术的发展,注射填充治疗眉间纹成为较为常见的非手术治疗方式之一,本文围绕“眉间纹填充后多久能恢复正常活动”展开讨论,系统分析其恢复周期、影响因素及注意事项,以期为临床实践提供参考依据。

一、眉间纹的形成机制与填充治疗原理

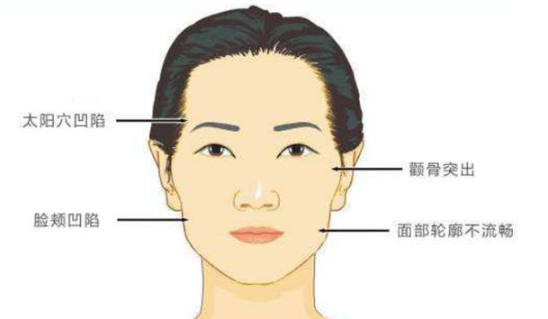

眉间纹多为皱眉肌、降眉间肌等表情肌群反复牵拉皮肤所致,早期表现为动态纹,长期反复活动后形成静态纹,治疗目标是减弱肌肉牵拉和填充皮下组织凹陷,恢复皮肤表面光滑度。

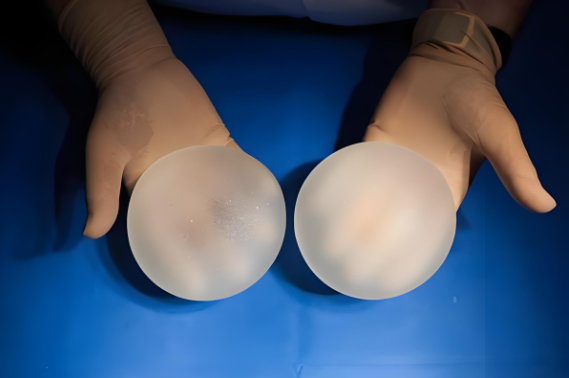

注射填充物常选用透明质酸类材料,通过真皮层注射填充真皮浅层或中层,增加组织体积、改善凹陷,同时对表皮张力形成支撑,减少皱纹外观,该方法创伤小、操作便捷、恢复期短,受到广泛关注。

二、恢复期定义与一般周期

恢复期是指自填充注射后至组织肿胀、淤青、异物感等术后反应基本消退,个体可恢复日常生活、社交及轻度运动状态的时间段,该周期受材料性质、注射技术、个体体质及术后护理等多重因素影响。

一般情况下,眉间纹填充后的恢复周期如下:

①、轻度肿胀期:1–3天,局部组织因注射刺激及水分渗出略有膨胀。

②、淤青吸收期:3–7天,若毛细血管损伤导致出血,淤斑约一周内吸收。

③、组织整合期:7–14天,填充物与周围组织逐渐融合,外观趋于自然。

④、生理状态恢复期:约2周后,大多数个体可恢复如常面部表情及轻体力活动。

部分体质敏感者可能出现延长反应期,恢复时间需延后3–5天。

三、影响恢复期的主要因素

1. 注射材料的理化特性

不同品牌和型号的填充材料,其交联度、粒径大小、弹性模量及吸水性不同,直接影响组织应激反应与整合速度,一般而言,交联度较高、弹性适中、分布均匀的材料恢复期更短。

2. 注射技术与层次选择

医生操作手法的熟练程度、进针角度、推注速度与层次精度均影响创伤程度,精准定位于皮下浅层,避免穿透血管,可有效降低淤青与肿胀的发生率。

3. 个体体质差异

皮肤敏感性、毛细血管丰富程度、血液凝固功能及代谢能力等个体差异因素,对恢复期起关键作用,年轻、代谢良好的个体通常恢复更快。

4. 术后护理依从性

是否按医嘱进行术后护理(如避免热敷、高温环境、面部剧烈运动等)对恢复过程影响显著,术后24小时内冷敷可缩短肿胀期,避免阳光直晒与化妆可预防感染与色素沉着。

四、术后恢复期间的行为规范与建议

(1)48小时内行为限制:

①、避免大幅度皱眉、挤眉等面部动作;

②、禁止揉搓注射区域,以防填充物移位;

③、避免剧烈运动、高温环境(如桑拿、热水浴);

④、保持注射区清洁干燥,避免化妆品接触。

(2)1周内生活建议:

①、保持正常饮食,减少高盐、高糖、酒精摄入;

②、避免按摩及热敷治疗;

③、保持头部抬高姿势休息,减少血液回流刺激;

④、可适当补充维生素C、E类营养物以促进组织修复。

(3)2周后评估与补打时机:

如首次注射后仍有轻度凹陷或不对称现象,可于2–3周后复诊进行微调补打,此时间段组织状态相对稳定,医生可根据具体表现作个性化调整。

五、常见术后反应与应对处理

1. 局部红肿与触痛:常见于术后1–3天内,为注射刺激所致,一般无需特殊处理,冷敷可缓解。

2. 瘀斑形成:若进针损伤毛细血管,引起皮下瘀血,可在5–7天内自然吸收,期间避免按摩。

3. 异物感或结节触感:部分个体在初期可触及轻度结节,多因填充物暂未均匀分布或局部水肿影响,如无红肿热痛,通常1–2周可自行缓解。

4. 轻度不对称或填充不足:建议在恢复期后进行复查,由专业医师评估是否需要再次调整。

六、恢复期内恢复正常活动的评估标准

恢复正常活动主要依据以下几方面判断:

①、局部无明显红肿、瘙痒、压痛等炎症反应;

②、面部肌肉运动无牵拉或异物不适感;

③、视觉上填充区域色泽均匀、无明显瘀斑;

④、社交、轻体力劳动及日常洗护操作不再受到影响。

多数人可于术后第3–5天恢复基本社交活动,第7–10天恢复正常工作与生活节奏,建议剧烈运动、面部按摩、美容疗程推迟至两周后再行安排。

提示:

眉间纹填充术后恢复期虽相对短暂,但需个体化评估与科学护理方能达到良好效果,术后不宜盲目追求快速恢复,应遵循医嘱,避免不当刺激导致并发症,注射填充虽为微创治疗,但其疗效稳定性与安全性依赖于材料选择、医生技术及患者配合,建议接受治疗前由专业医生评估皱纹类型与组织状态,制定个性化治疗方案,以提升美学效果及使用满意度。