泪沟填充作为近年来面部年轻化治疗中的一种常见方式,因其操作相对简便、恢复期短、效果自然而受到广泛关注,尤其是在求美者对眼部年轻态的追求日益上升的背景下,泪沟填充技术的临床需求持续增长,然而,泪沟填充后材料移位问题也成为临床医师和求美者普遍关注的核心问题之一,本文从解剖学基础、常见填充材料特性、影响因素、移位机制及预防策略等角度,对泪沟填充后可能出现的移位现象进行探讨,以期为临床提供理论支持与实践指导。

一、泪沟的解剖结构与临床特征

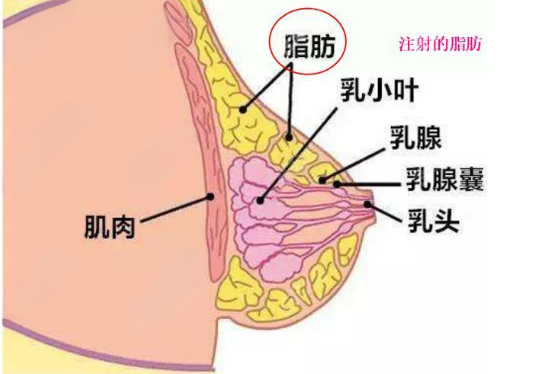

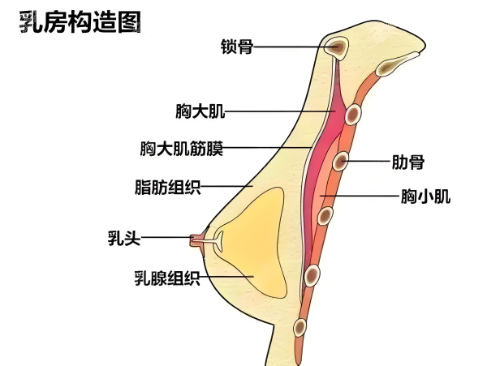

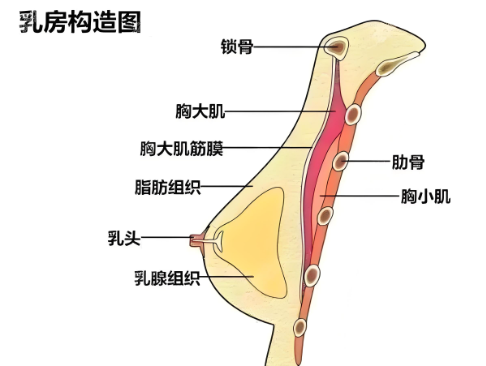

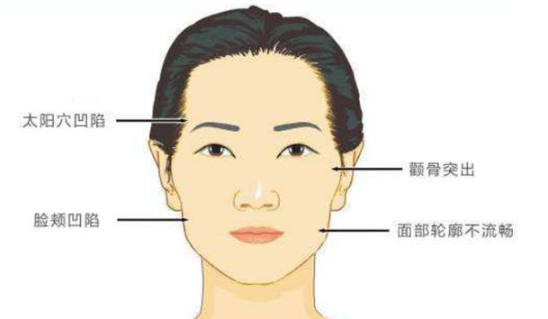

泪沟(tear trough)是指内眦角延伸至下睑中部的一条凹陷结构,形成的原因主要与眼轮匝肌内侧结构松弛、眶隔脂肪下移、皮肤萎缩等有关,其下方解剖层次包括:皮肤、皮下组织、眼轮匝肌、眶隔脂肪、眶下神经血管束及骨膜等,由于泪沟区域软组织相对薄弱且解剖结构复杂,任何填充材料的注入都会受到这些组织张力、重力及面部动态影响。

二、填充材料的种类及特性

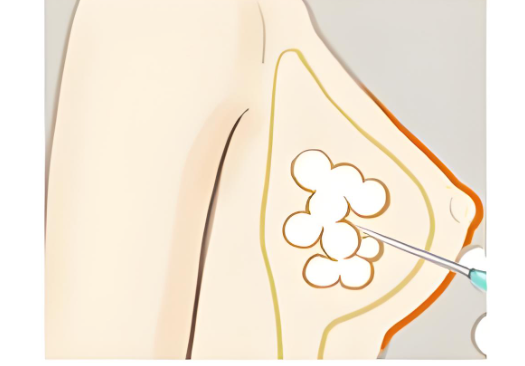

常见用于泪沟填充的材料包括透明质酸、聚左乳酸(PLLA)、羟基磷灰石钙(CaHA)、自体脂肪等,其中,透明质酸由于其可逆性和良好的生物相容性而被广泛使用,不同材料的物理特性(如流动性、粘弹性、粒径大小、交联程度)将直接影响其在组织中的稳定性与易位风险。

透明质酸:易于注射,初期定位良好,但可能因水合作用引发轻微移位;

自体脂肪:生物相容性好,但因吸收率不稳定,易出现左右不对称及团块感;

CaHA:填充力强,但在表浅注射时移位与结节风险较高;

PLLA:刺激胶原新生,较少即刻体积填充效果,移位相对较少但不适用于泪沟薄弱区域。

三、填充后材料移位的机制

泪沟填充材料的移位机制复杂,主要可归纳为以下几点:

1. 重力作用

泪沟区填充后,材料在重力作用下,尤其是姿势变化或长时间低头等情况,会向下或向外侧滑移,形成填充物堆积或"下睑袋样肿胀"的外观。

2. 肌肉动态影响

眼轮匝肌的频繁运动会使注入材料受到反复挤压,改变其初始定位,尤其在表浅层注射时,更易受到动态力量影响,造成材料位置偏移。

3. 注射层次与手法不当

若注射过浅或分层不清晰,填充材料容易集中于皮下浅层,引发蓝光现象、团块感及移位,此外,单点大剂量注射也可能在外力或动态牵动下使材料移位。

4. 材料特性问题

交联度低或流动性高的材料更易在组织间隙中滑动,低粘弹性的透明质酸尤其在注射后初期容易随着局部组织液波动而迁移。

5. 患者术后行为

术后短期内按摩、揉眼、表情过度,或者长时间低头、趴睡,都会影响材料的稳定性,诱发移位现象。

四、临床表现与并发症

填充物移位主要表现为填充不均、局部肿胀、异物感、蓝光现象或结节样改变,移位严重时可能破坏美学效果,甚至引发心理负担或继发修复治疗。

五、如何降低材料移位风险

为减少泪沟填充后移位的风险,临床医生应在术前评估、材料选择、注射技巧、术后管理等方面综合把控:

1. 精确评估解剖基础

了解患者泪沟深度、皮肤厚度、眼袋程度及动态表情模式,是制定个体化填充方案的关键。

2. 选择适宜材料与剂量

建议选择粘弹性较高、交联适中、低吸水性的透明质酸产品,减少移位概率;控制填充剂量,避免过度注入导致局部张力过大。

3. 合理注射层次与技法

推荐采用钝针在骨膜层注射的方式,使材料更贴近骨面,有助于维持稳定位置;同时应分层少量注射,避免集中堆积。

4. 避免术中残余张力

注射过程中应遵循低压、慢速、少量、多点原则,避免造成组织通道过大而影响材料定位。

5. 术后指导及随访

术后24小时内避免剧烈运动、按摩、面部表情夸张等行为;指导患者保持仰卧睡姿,有助于材料初步固定;同时进行随访观察,及时处理移位等并发问题。

六、临床对策与修复方法

若发生轻度移位,可通过局部热敷、轻柔按摩协助材料重新分布;若为透明质酸类填充物移位明显,可使用透明质酸酶进行溶解后再行修复治疗,对于自体脂肪等不可逆材料,需谨慎考虑微创抽取或再次填充矫正,操作难度与风险相对较高。

提示:

泪沟填充是一项技术依赖性强、解剖要求高的美容干预措施,其填充后的材料稳定性受多种因素影响,尤其是注射层次、材料特性与术后行为,材料移位虽非高频并发症,却在影响疗效与患者满意度方面具有重要意义,临床应加强解剖理解、技术规范与术后管理,通过综合手段提升填充稳定性,从而实现更自然、持久的眼部年轻化效果。