激光脱毛技术作为一种常见的医美手段,近年来在皮肤美容和医疗领域被广泛应用,随着人们对个人形象管理的关注不断提高,激光脱毛成为众多求美者关注的焦点,然而,与美观效果相关的同时,其安全性也引发了大量讨论和研究,本文从激光脱毛的作用机制、适应人群、安全性评估、不良反应、操作规范及注意事项等方面进行系统阐述,旨在为相关从业人员和消费者提供科学、客观的参考。

一、激光脱毛的原理

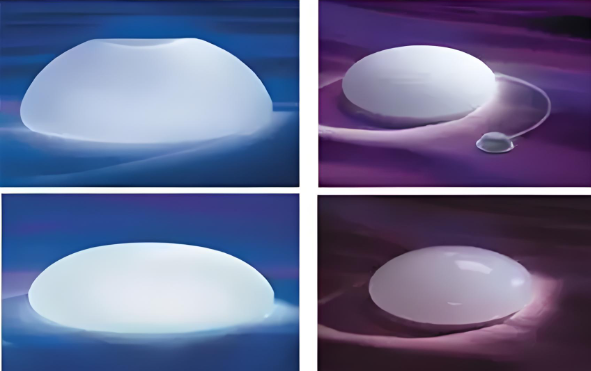

激光脱毛的基础是选择性光热作用原理,即利用特定波长的激光穿透皮肤,能量被毛囊中的黑色素优先吸收,从而产生热量破坏毛囊,抑制毛发生长,常见的激光类型包括红宝石激光(694nm)、半导体激光(800-810nm)、长脉冲Nd:YAG激光(1064nm)等,这些设备根据不同波长对皮肤层次的穿透能力和黑色素吸收率进行选择。

二、适应人群与禁忌证

激光脱毛适用于毛发生长过度或有美容需求的人群,特别是面部、腋下、四肢、比基尼区等部位的毛发管理,效果通常在多次治疗后逐渐显现,脱毛程度与毛发颜色、密度、激光波长、治疗频率等密切相关。

禁忌证包括:

①、活动期皮肤病(如湿疹、银屑病等);

②、光敏性疾病或正在使用光敏药物者;

③、怀孕或哺乳期女性;

④、近期日晒或使用人工美黑产品者;

⑤、开放性伤口或严重瘢痕体质者。

三、激光脱毛的安全性评估

1. 技术成熟度与设备标准化

近年来,激光脱毛设备在波长调控、脉宽控制、冷却系统等方面不断优化,提高了治疗的选择性和安全性,现代设备通常配备表皮冷却系统(如蓝宝石冷却、喷冷剂、空气冷却等),可有效降低热损伤风险。

2. 操作人员资质

操作者的资质对脱毛效果与安全性具有关键影响,具备专业医学知识和临床经验的操作人员能更准确判断治疗参数,识别皮肤类型、毛发特征,并及时处理可能出现的不良反应。

3. 临床研究数据

大量临床研究表明,在合适人群中进行规范操作的激光脱毛,其安全性较高,副作用多为轻微且可逆,例如,2009年《皮肤病学研究期刊》的一项多中心研究指出,在受试者中,红斑和轻度水肿为主要不适表现,通常在24小时内消退。

四、可能出现的不良反应

激光脱毛虽安全性较高,但仍可能产生一些短期或中长期的不良反应:

红斑与水肿:常见于治疗区域,源于激光作用后的局部炎症反应;

色素沉着或色素减退:多数见于较深肤色人群,可能由热损伤引起;

皮肤灼伤或水疱:操作不当或能量过高时易发生;

毛发反增长(paradoxical hypertrichosis):极少数个案报道;

继发感染:破损皮肤未妥善处理时可能引发。

避免上述问题的关键在于准确评估个体情况、合理设定激光参数、规范术前术后护理。

五、安全操作与护理要点

为保障激光脱毛的安全性,应遵循以下关键操作规范和护理建议:

1. 术前准备

①、治疗前4周内避免暴晒;

②、治疗前1天使用剃刀清除目标区域毛发;

③、避免使用含果酸、水杨酸等去角质产品;

④、禁止使用增白剂或人工晒黑产品。

2. 治疗过程中

①、明确诊断皮肤类型与毛发密度;

②、根据个体差异设置合理能量密度与脉宽;

③、使用冷却系统保护表皮;

④、严格执行操作流程,避免重叠照射。

3. 术后护理

①、避免热水洗浴和强烈日晒;

②、使用修复类护肤品,如芦荟凝胶或温和保湿剂;

③、必要时可在医生指导下使用消炎药膏;

④、避免抓挠或搔抓治疗区域。

六、风险控制与法律责任

激光脱毛虽属非侵入性治疗,但因其具有潜在热损伤风险,应在合法医疗美容机构内由具有相应执业资质的人员操作,若因操作不规范引发严重不良后果,操作者及机构可能面临医疗纠纷与法律责任。

此外,消费者亦应在签署知情同意书后接受治疗,明确脱毛原理、潜在风险、可能结果及术后注意事项,这有助于规范医患沟通,减少纠纷发生。

七、前景展望与发展趋势

随着激光技术不断进步,激光脱毛正向更高安全性、更少治疗次数、更广适应人群方向发展,新型设备如可调波长激光器、多模态治疗系统的出现,提升了对不同皮肤类型、毛发颜色的适应性。

同时,越来越多研究聚焦于术后皮肤屏障修复、个性化治疗方案、联合治疗模式(如配合光子嫩肤等)等方向,未来有望在保障安全基础上,进一步优化效果与体验。

美容百科温馨提示:

激光脱毛作为一种常见美容方法,在规范操作、合理选择设备与专业医护人员指导下,具有较高的安全性与临床接受度,然而,任何医美治疗均存在潜在风险,消费者应根据自身皮肤类型、毛发状况及健康状况综合评估是否适合此类项目,切勿盲目追求脱毛效果而忽视安全管理,同时,建议优先选择正规医疗美容机构接受治疗,保障自身合法权益。